您好!欢迎访问 重庆力泰工业设备安装工程有限公司,专注于进口设备搬迁、安装调试、工厂搬迁、水电气管网公共安装、叉车出租、设备吊装等服务。

-

手机网站

您好!欢迎访问 重庆力泰工业设备安装工程有限公司,专注于进口设备搬迁、安装调试、工厂搬迁、水电气管网公共安装、叉车出租、设备吊装等服务。

时间:

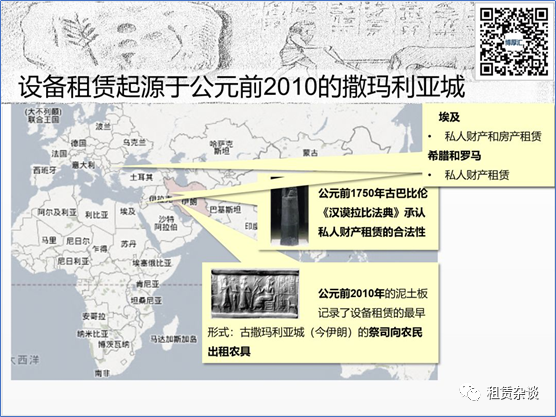

赫尔曼·艾宾浩斯说,心理学有着漫长的过去,却只有短暂的历史。这句话在租赁领域也同样适用。如海尔租赁前任总经理周剑振先生在《图说**租赁史:萌芽和成长》的文章中提及的,早在4000多年前,古伊朗就出现了农具租赁这种设备租赁的最初形态。但直到1952年,现代租赁才在美国发展起来。租赁飘洋过海到了中国,已经是1981年的事情了。

在中国,虽然美联信(CIT),三井住友租赁等早在20世纪末就进入了中国,但租赁公司在中国成规模地成立和发展的起点,却是以中国加入世界贸易组织(WTO)的2001年为标志的。彼时,中国政府承诺入世三年后允许外商设立独资租赁公司。于是乎,2004年工程机械巨头卡特彼勒和通用电气先后在中国成立租赁公司。紧随其后的,包括拉赫兰顿、西门子、德意齐、仲利**等一众老牌租赁公司于2005年纷纷在中国成立分支机构,并开展设备租赁业务。相应地,以中联重科为代表的**工程机械行业也在从2007年起成立租赁公司,通过租赁的手段,协助设备制造商实现设备销售的目标。

值得一提的是,2004年中国政府允许的设立的最初的两家租赁公司里,其中一家的设立是与对外经济贸易大学86级校友吴小兵先生的推动密不可分的。其敏锐地意识到这件事对企业的重大意义,并在奔赴新的岗位前,叮嘱后任及时申请租赁公司资格,并顺利地拿到了营业执照。

在中国的入世开放行业清单中,关于租赁行业的开放的日程排在了很前面的位置。在发达市场,融资租赁是仅次于银行贷款的第二大资金来源,约为前者的60%。制造业是一个大国之所以成为大国的基础,而租赁在促进设备制造和销售拓展方面至关重要,且是连接实体经济与和金融行业的纽带。

根据厦门海翼融资租赁有限公司总经理万金锋先生在其《厂商租赁的发展状况及新机遇》一文中的介绍,在美国,工程机械厂商通过融资租赁方式实现的销售可占其总销售额的60%甚至更高,有兴趣的读者可以仔细阅读万总的文章。

相信很多人都看过了前一阵子流传很广的《美国工厂》纪录片。但如果据此认为美国制造业已是日薄西山,不复当年之勇的话,这种理解是有失偏颇的。我们要注意到这个事实,即,制造业的每个领域的前几名,几乎都有美国公司的身影。对先进经验的学习,和对秉持个人的价值观和意识形态,二者可以共存,不可断章取义,因噎废食。

笔者自2015年初误打误撞进入融资租赁行业至今已逾五载。在设备厂商处负责客户融资职责这个岗位,是一种比较特殊的存在。这种存在有两个不同的视角:一个是厂商视角,即,协助有购置设备需求的客户寻找资金,促成交易;另一个是资金方视角,即,通过厂商层面的风控特长(对承租人、对租赁物的把控程度强于资金方)把控资产质量,从而提供长期可滚动的优质资产。

简单地来说,前者是金融的角度,后者是产业的角度。笔者认为,每一个有志于在本行业做大做强的装备制造企业来说,都应该配备投融资方面的专业人员。这是另一个话题,此处略过不表。

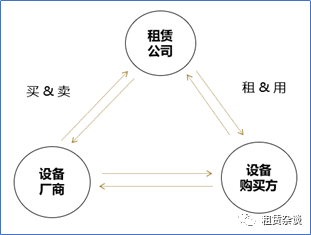

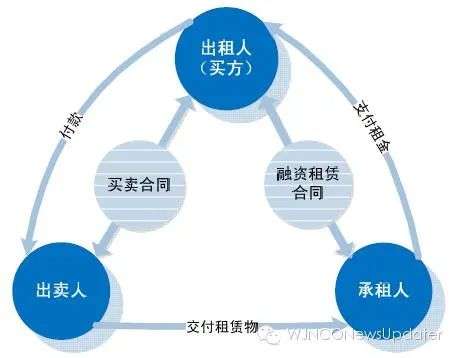

众所周知,回租依然是**租赁行业的主流形态。这里笔者无意讨论有关情形产生的成因的话题和对错与否,而是希望探讨的另外一个角度,即,回租模式参与主体是两方,而设备直租模式的参与主体是三方。相较前者而言,后者**仅仅是多了一方参与者而已,也不只是造成了的流程节点的增加。三方合作的难度,以笔者个人的感受来看,是指数级的增加。

一个无可争辩的事实是,在中国,金融机构一直都是传统的强势方。具体到租赁行业来说,出租人是出资人,具有**的主导地位。承租人为获得资金融通,必须要接受各种要求,甚至是明显有失公允的条款。

鉴于目前的环境,设备厂商要同时维护出租人的利益,也要关注承租人的感受。前者关注的更多的是资金安全和或有风险,关注落在白纸黑字上的法律条文;后者在意的是生意本身是否合情合理。我们希望能够实现共赢的结果,就要做到事无巨细,亲力亲为。我们常自嘲自己是保姆式服务,实际上也确实如此。为实现法律和业务的平衡,实现公平对等的合作,设备厂商的代表必须责无旁贷参与其中,结合自身的业务流程和操作要点,做好各方面的工作。

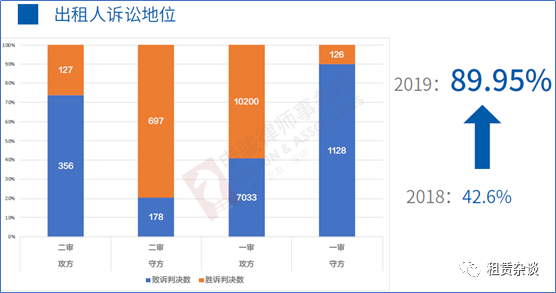

有些人会说,租赁公司的文件都是法律专家审核过的,肯定没问题。然而从事实来看,想当然的“没问题”并不等于会得到法院的支持。上海申骏律师事务所许建添律师在其《2019年度融资租赁公司败诉概况及维权常见问题》报告中提到,2019年度**范围内的出租人做为一审被告最多且被诉案件败诉率高达89.95%。

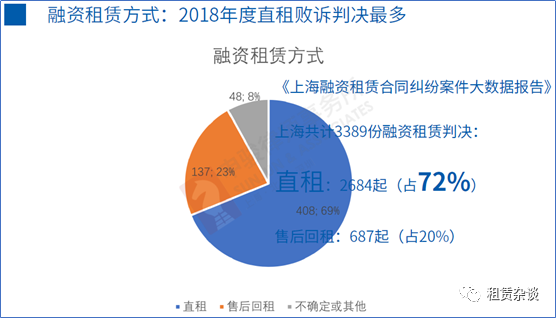

同样来自于许建添律师的报告,2018年度出租人败诉案件中,直租案件占比高达72%。

最近流传很广的《民法典(草案)》第735-760条有关融资租赁方面的内容,体现了时代的进步和租赁行业与日俱增的影响力。一些业内人士认为部分条款对出租人权益的保障不足。然而,在笔者看来,这些约定体现了对承租人的合理保护。公平是双向的,租赁公司不应该有超然的地位,也没有理由置身事外。

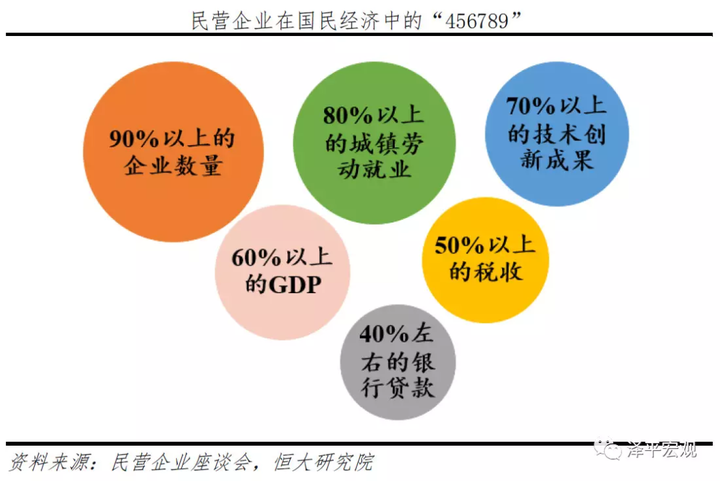

就设备租赁而言,承租人,特别小微承租人群体,是一个被有意无意被忽略已久的群体。根据恒大研究院任泽平的数据,中国的中小微企业只用了不到40%的银行贷款,贡献了50%的税收和60%的**生产总值,实现了70%的技术创新,提供了80%的城镇就业,以及创造了90%企业数量。

结合司法判决的结果,“公平公正”是如何界定的?很多时候,面对同样的文字,不同的人的解读结论可能**相反。判决结果背后的原则,也许不仅仅是表面上的对和错那么简单。

我们必须要面对这样的一个现实,那就是,以成文法为显著特点的大陆法体系,法院在融资租赁领域方面的理解是千差万别的,且该领域至今尚未有统一动产登记制度,如果仅凭《合同法》、《物权法》、《担保法》、《高院2014年融资租赁司法解释》等散落于各处的条文解释融资租赁案件,那么落实到具体的判例时,结果也是千差万别的。

结合中国目前租赁行业的规模、发展现状,以及民法典和相关监管法规的逐步完善,大概率的情形是,中国在长期内不会专门为租赁行业专门立法,甚至也不会对租赁行业进行立法进行讨论。

但是从国外的经验来看,不需要。从美国、日本、德国等租赁业务成熟的市场,并没有为其制定专门法律,但并不影响租赁业务的有序开展。

法律强调“意思自治”,即,只要在不违背法律和公序良俗的前提下,双方可自主约定相应规定,不影响权利义务的实质。回到租赁本身来说,按照高院的判例和指导意见,即使是不符合融资租赁意义上的“无名合同”,也会按照符合其交易实质的法律进行裁决,而非简单粗暴地判决无效。

这些年来在设备厂商的客户融资经理岗位上,笔者接触过100家以上的租赁公司,也近距离地感受到了很多租赁公司对风控体系的高度重视。一个企业成长的过程,就是其有效经营和管理风险的过程。

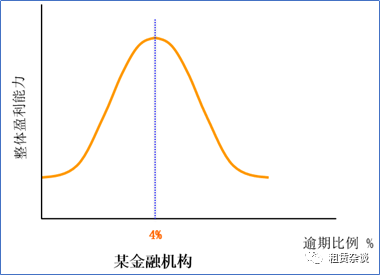

请注意笔者的用词“经营风险”。很多人把风险管理等同于Risk Management. 这是个不全面的视角。更合适的角度是Exposure Management, 我最早听到这个词还是在上大学时,在对外经济贸易大学**经济贸易学院金融系刘园教授的《**金融》课程上听到的。深以为然。实际情况也是如此。下图是某家金融机构的逾期与收益关系的模型。该模型显示,在进行有效管理的情形下,**比例的逾期会提高金融机构整体的收益水平。我更倾向于把“风险管理”称之为“敞口管理”,这体现了金融机构存在的本质。

社会上蔓延着一种说法,即“不能有风险”。更有甚者,将其拔高到“国有资产流失”的高度。这是一种匪夷所思的观点。有这种想法的人可能认为自己走的是一条通向康庄大道的莫比乌斯环,路上**都应该是鲜花和掌声,不应该有疾风和暴雨。如果真的有,那应该是天堂的模样。

艾迪·凯德(Eddie Cade)在其著作《管理银行风险:减少不确定性来改善银行的业绩》中说:“风险管理不仅仅是降低风险的问题(虽然在很多情况下是必不可少的条件)。从本质上来讲,风险管理是要以一种明智的方式来接受风险。银行并不比生命本身所面临的风险更多。”

租赁行业从业人员津津乐道的话题主要有两个,一个是资产规模,另一个是逾期/不良比例。前者是典型的银行思维,比的不是谁赚钱能力强(ROA, ROE)而是谁看起来体型更大;后者则是一种狭隘的认知。秉持这种想法的租赁从业者需要加强对以下词汇的理解:

违约率 Probability of default, PD

违约损失率 Loss given default, LGD

违约敞口 Exposure at default, ED

违约回收率 Recovery rates, RV

预期损失 Expected loss in default, EL

非预期损失 Unexpected loss, UL

如前所述,租赁公司结合自身的特点梳理从业务开展到风控再到资产管理,并据此出台各种规范制度,这是一个可喜的现象。一个企业终究要通过制度规范,有序经营业务,管理风险,才能在市场竞争中稳健前行,立于不败之地。

从另一个角度来看,建立制度的目的是为了避免非预期损失(Unexpected loss, UL),避免出现千里之堤,毁于蚁穴的情形。诚如德鲁克所言,一个管理良好的公司,看起来就应该是平淡无奇的。我之前在Jack看租赁公众号上发表的《设备租赁的厂商视角》文章中提到了三方设备直租模式下的224个风险点,有兴趣的同仁可以按图索骥,此处不展开讨论。

笔者审核并修改过很多《买卖合同》、《租赁合同》。篇幅上短的只有2页A4纸,长的超过40页。诉求立场,细致程度各不相同。从租赁公司的视角出发,每家租赁公司都有完整的组织结构和制度规范,在法务和商务方面的专业性也不可谓不强。然而就个人感受来看,从三方设备直租的视角出发,很多合同都有完善的空间。

合同文本的严谨性和有效性是对抗风险的最直观的呈现。建议租赁公司结合法律法规,监管政策,地区规定,自身业务流程,定期审核并完善相应的合同文本,做到每个条款都有出处,均可操作执行。

此处仅以三方设备直租三个常见的错误理解为例,加以阐述。

1、起租日

绝大多数的租赁公司对起租日的约定为“出租人根据买卖确认函的约定向销售商支付应付租赁物价款之日”。从三方设备直租业务来看,这种约定是值得商榷的。

出租人和承租人的关系是对“物”的物理占有和使用,二者是租赁(Leasing)的关系,即“租”和“用”的关系。租赁是以让渡资产使用权而获得租金对价的一种商业行为。自然地,承租人收到租赁物并接受其租赁,租赁关系即告成立,租金对价也即告产生。

而供应商和出租人的关系是对“物”的法律意义上的所有权转让,即出租人支付款项获得资产的“所有权”。二者是“买”和“卖”的关系。

无论从出租人和承租人,还是供应商和出租人的关系来看,把放款日作为起租日都是没有依据的。如果**要提到“放款日”,那么出租人和上图中根本没有出现的资金提供方(如银行,保理公司等)对出租人的放款时间,才是贷款(Lending)业务的时间点。

究竟什么才应是合理的“起租日”呢?结论只有一个,即,以承租人收到并验收设备的时间作为起租日。承租人应签署《设备交付验收确认单》(Certificate of Acceptance, COA)。

那么,出租人对供应商支付设备款项,应当以什么为考量依据呢?答案是应当以满足法律意义上的,完成设备所有权转移对应的自洽要件齐备的时间为准。自洽要件包括但不限于双方(或三方)已签署必要的《买卖合同》、《租赁合同》、《设备交付验收确认单》、设备发票等。至于出租人何时对供应商支付设备款项,则是双方共同商讨的结果,可以是当下,也可以是1个月后甚至更久。后者就是会计语言里的“账期”的概念。

一般来说,放款日应当晚于起租日,这不仅是设备租赁流程上的需要,更是对租赁公司的保护。

关于这个话题,曾任斯赛融资租赁(深圳)有限公司董事总经理的邹斌平先生在其微信公众号“租赁纵横”发表的《把放款日作为起租日的做法是不恰当的》一文中有更深入的描述,有兴趣的读者可进一步拓展阅读。

2、首付租金

众所周知,在三方设备租赁的模式下,出租人向承租人出具的融资方案里,通常有个“前期款”的约定,这个“前期款”的称谓不一,如头款,首付款,首期款,首期租金,应付租金,起租租金。凡此种种,不一而足。具体到法律条文中,对特定词汇的明确界定显得尤为重要。这也是“意思自治”的具体体现。

我赞同并直接引用杨兆义博士在《思想汇(**6期):首付租金的性质认定》一文中的原话:“在融资租赁直租业务中,因融资租赁是全额本金回收,租金=本金+利息,出于风险防控的需要,一般会在起租之前要求承租人首先支付**比例的金额,这部分金额用什么词语表述呢?这里我推荐采用:首付租金。因为首付款、首期付款没能表明这个款项是租金,容易与预付款混淆;首期租金容易与起租后的**期租金混淆;预付租金成本有预付的概念,容易理解为未来还有可能退还承租人。”

“首付租金”在合同中应作如下表述:“承租人按本合同约定金额支付首付租金,首付租金属于租金性质,所有权属于出租人,无论在任何情况下,出租人已收取的首付租金均不退还,也不得用作冲抵承租人应付的每期租金或其他款项。”

值得一提的是,杨兆义博士在设备租赁行业从业逾二十年,其创立的北京鑫联享科技有限公司在租赁物资产管理方面探索出了一条与众不同的道路,为设备租赁行业解决了资产管理“**一公里”的闭环问题。

在成熟市场上,对租赁物本身的深入理解和有效管理是租赁行业蓬勃发展的重要原因。长期以来,**租赁行业对债权的重视程度远高于物权,究其原因,还是把租赁业务当作了贷款业务,重信贷属性,轻资产属性。然而,无论是从政策导向还是监管角度,对“物”的属性,对促进装备制造业发展,设备进出口等方面具有明显的导向。

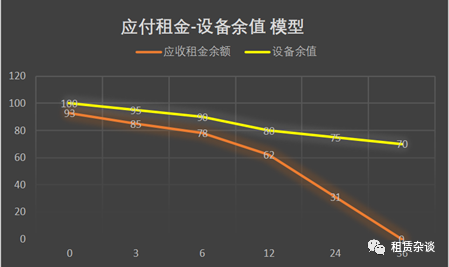

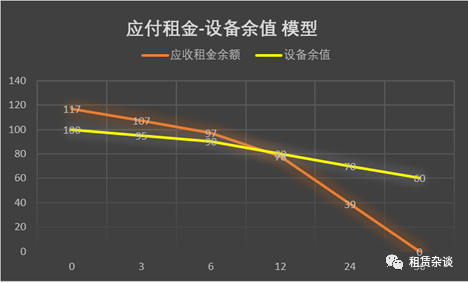

从“信贷”和“资产”的不同视角出发,关于首付租金这件事就显得尤为重要。这涉及到设备租赁领域的最重要(没有之一)的模型,即“应付租金-设备余值模型”。

众所周知,债权和物权是租赁行业特有的双重属性。作为资金提供方的租赁公司,在“融资租赁”业务模式下,出于对租金回收的把控,需要确保应收租金的敞口始终低于租赁物本身的流通价格。

很多供应商会说,我的设备品牌没那么牛,降低融资租赁的首付租金,给客户账期也是没办法的事情。实际上,在产品的定价中,已经体现了设备厂商对其产品质量和市场竞争地位的对价。或者说,首付租金和账期的本质,就是相应的资金的利息价格,这个利息价格已经贴现在了产品价格上。

经历过2012-2016年中国工程机械下行周期的从业者应该对下图心有戚戚。在没有首付租金或者首付租金很低的情形下,应付租金-设备余值模型的敞口是倒挂的。从违约成本的角度来说,由于应付租金的余额要高于设备余值(因为存在利息等成本)。一个理性人的做法就是在尚未起租时就退租设备,或起租一开始就停止支付租金。

所谓竞争,从本质上来说,是链条对链条的竞争。如果把放宽商务条件作为单一的竞争手段,会形成漩涡状的连锁反应。当雪崩来临的时候,没有一片雪花是无辜的。

至于租赁物的保值性和流通性方面,笔者另有《设备租赁资产管理如何创造价值》的专门讨论,此处不做过多延申。

3、租金设定与调整

在过去的几年里,中央政府将增值税从17%调整为16%再到13%。

中金公司首席经济学家梁红在3月23日投资人电话会议中预测,2020年LPR(贷款基础利率)还将下行40bp(0.4%)。

减税和降息这件事如何体现在租赁上呢?

从作为流转税的增值税来说,基本的逻辑是供应商卖给租赁公司的设备的含税价格降低了,对应地,租赁公司把因增值税降低让渡出来的价格体现在对承租人收取的每期租金的降低上。

问题一:就已经起租的项目,(后续的)租金必须调整吗?

答案是否定的。因为出租人购买设备时的价款是确定的,在此基础上根据合理成本及收益推算出的租金价格也应该是确认的。出租人并没有获得额外收益。

换个角度看这个问题。出租人需要考虑的是另外一种情形,如果在某个特定时间内,增值税率从13%降到1%,租赁公司把后续的每期租金从113元减少101元,那么,在该期间发生的业务的增值税率从1%恢复到13%时,对应的租金能否得偿租赁公司之所愿,将后续租金从每期的101元重新提高到113元?

所以,上述问题的核心是对公平对等原则的理解。

关于贷款利息,大多数租赁公司在《融资租赁合同》中都有类似表述:“合同实际起租后,出租人将按照前后利率确定日的人民币贷款基准利率(或LPR)调整情况同向对剩余租金进行调整。”

问题二:贷款利率的调整,必然导致租金的调整吗?

答案同样是否定的。由于**的银行业普遍是一年期限,到期续贷,且存在利息上调或下调的情形。但这本质上是租赁公司自身需要解决的资金来源和资金成本的问题。如果**要提及利息这个词,那也是出于租赁公司内部的隐含利率(implicit or implied interest rate)的考量,而和承租人无关。

就出租人和承租人之间的关系来看,租金是基于对“物”的租赁所支付的对价。按照邹斌平先生的观点,租金没有“本金”和“利息”一说。如同你去外地城市租一辆小汽车代步,你关心的是租车一天是什么价格,但不会和神州租车讨论租金对应的本金和利息的问题。

因此,这个问题的背后体现的是对设备租赁业务本质的理解。

结合具体业务,实践中应当如何解决?以下是若干建议:

在合同中约定,租赁期间内,租金不因政府部门的税收政策调整而变化。

锁定利率。买入反向的利率期权,抵消租赁期间内因贷款利率升高带来的负面影响。

基于每个租赁项目资金投放时点的ABL借款。有兴趣的读者可自行翻阅《设备租赁的厂商视角》文章的相关内容。

有的读者会问,租金不调整的话,应该如何应对承租人、设备厂商和同业的诉(di)求(hui)呢?从本质上来说,对这个问题的回答,以及采取的行动,反映的是出租人如何看待与设备厂商的合作前景,以及出租人对承租人的资质和出租人自身敞口方面的考量。

上述内容充分体现了三方设备租赁的核心要素。相信在读者的心中,自有问题的答案。

部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策

咨询热线

18883187988

力泰安装欢迎您来电!

扫一扫手机网站

扫一扫微信二维码